इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् |

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् || 13||

असौ मया हत: शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि |

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी || 14||

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया |

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: || 15||

इदम् यह; अद्य-आज; मया मेरे द्वारा; लब्धम्-प्राप्त; इमम्-इसे; प्राप्स्ये-मैं प्राप्त करूँगा; मनः-रथम् इच्छित; इदम् यह; अस्ति–है; इदम् यह; अपि-भी; मे–मेरा; भविष्यति-भविष्य में; पुनः फिर; धनम्-धन; असौ-वह; मया मेरे द्वारा; हतः-मारा गया; शत्रुः-शत्रु; हनिष्ये-मैं मारूगाँ; च-और; अपरान्-अन्यों को; अपि-भी; ईश्वरः-भगवान; अहम्-मैं हूँ; अहम्–मैं हूँ; भोगी-भोक्ता; सिद्धः-सिद्ध; अहम्-मैं; बलवान्–शक्तिशाली; सुखी-प्रसन्न; आढ्यः-धनी; अभिजन-वान् कुलीन संबंधियों वाला; अस्मि-मैं; कः-कौन; अन्यः-दूसरा; अस्ति है; सदृशः-समान; मया मेरे द्वारा; यक्ष्ये-मैं यज्ञ करूँगा; दास्यामि-मैं दान दूंगा; मोदिष्ये-मैं आनंद मनाऊँगा; इति–इस प्रकार; अज्ञान-अज्ञान से; विमोहिताः-मोहग्रस्त।

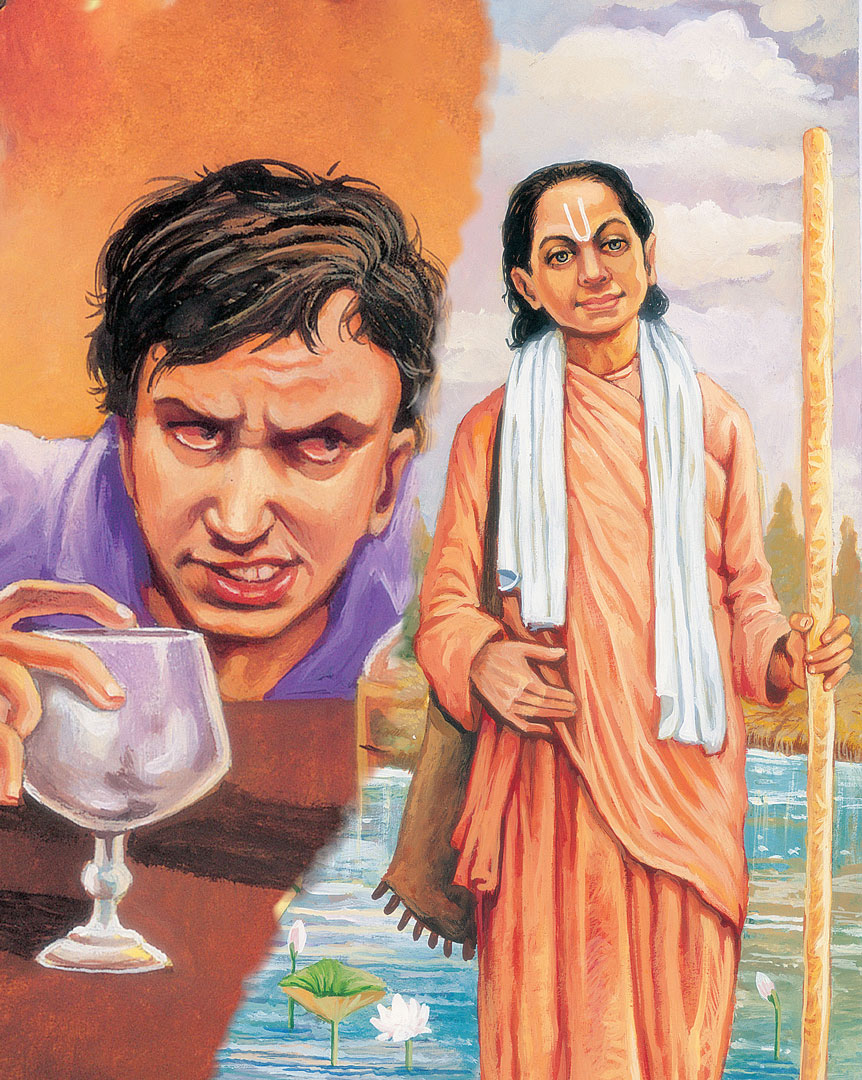

BG 16.13-15: आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति सोचता है-"मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूँगा। यह सब कुछ मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने एक शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सगे-संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूँगा।" इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोह ग्रस्त रहते हैं।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

सभी प्रकार की नैतिकता की उपेक्षा कर आसुरी व्यक्ति यह समझते हैं कि उन्हें जो भी सुखप्रद प्रतीत होता है उसका उपभोग करना उनका अधिकार है। वे महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। वे यह समझते हैं कि वेदों में वर्णित कर्म उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक हैं। वे प्राचुर्य सुख समृद्धि और यश प्राप्त करने हेतु धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। किन्तु जिस प्रकार से गिद्ध ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन अपनी दृष्टि नीचे की ओर स्थिर रखता है, वैसे ही असुर व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ती है लेकिन उनके कार्य निकृष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग शक्ति की पूजा करते हैं और 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसलिए वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने हेतु दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते हैं। सुक्ति सुधाकर में चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया गया है-

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये।

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये।।

ते मी मानव राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निध्नंति ये।

ये तुभंति निरार्थकं परहितं ते के न जानीमहे ।।

पहले प्रकार के मनुष्यों में वे पुण्यात्मा हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने निजी हित का त्याग करते हैं। दूसरी श्रेणी में साधारण लोग आते हैं जो दूसरे लोगों का कल्याण करने में विश्वास रखते हैं बशर्ते कि इससे उनका कोई अनिष्ट न होता हो। तीसरी श्रेणी असुर लोगों की है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु दूसरों को क्षति पहुँचाने में कोई हिचक नहीं करते। चौथी श्रेणी के लोग भी होते हैं जो (केवल आनन्द के लिए) अकारण लोगों को कष्ट देते हैं। इनके लिए कोई उपयुक्त श्रेणी नहीं हैं। श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से निकृष्ट मानसिकता वाले असुर लोगों का वर्णन किया है। घमंड में अंधे होकर वे इस प्रकार से सोचते हैं-"मैं धनी और कुलीन परिवार में जन्मा हूँ। मैं धनाढ्य और शक्तिशाली हूँ और अपनी इच्छानुसार जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। मुझे भगवान के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान के समान हूँ।"

अधिकतर बार जब लोग 'मैं' शब्द कहते हैं तब यह उनका अभिमान बोलता है वे नहीं। अहंकार में अपने मतों के साथ अपनी पहचान, बाह्य स्वरूप, असंतोष इत्यादि समाविष्ट हैं। इस अहम् से निजी व्यक्तित्व का निर्मित होता है और इसके प्रभाव के कारण लोगों की पहचान विचारों, भावनाओंऔर स्मृतियों के साथ परिलक्षित होती है जिन्हें वह अपने अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। अहम् का एकत्व स्वामित्व की भावना के साथ होता है, किंतु धन संपदा से प्राप्त संतुष्टि प्रायः अल्पकालिक होती है। इसके साथ 'अपर्याप्त' का गहन असंतोष छिपा रहता है। इस अतृप्त अभिलाषा के परिणामस्वरूप बेचैनी, अशांति, उदासी, चिंता और असंतोष उत्पन्न होता है जिससे परम सत्ता की और अधिक विकृत धारणा उत्पन्न होती है। यह आगे चलकर उनके 'मैं' के बोध को आत्मा से दूर कर देती है। 'अहम्' हमारे जीवन में एक बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है यह जो हम नहीं है वह होने का विश्वास दिलाता है। इसलिए धार्मिक पाथ पर उन्नति करने के लिए सभी धार्मिक परम्पराएँ और संत हमें अहंकारी विचारों का त्यागकर देने का आग्रह करते हैं। ते चिंग ने उपदेश दिया-"पर्वत बनने के स्थान पर तुम घाटी बनो।" नारेथ के जीसस ने भी कहा था "जब तुम्हें आमंत्रित किया जाए तब सबसे नीचे के आसन पर बैठो ताकि जब मेजबान आए तब वह तुमसे यह कह सके कि मित्र ऊपर का आसन ग्रहण करो।" (अध्याय-6) जो कोई स्वयं को उन्नत करता है वह विनम्र हो जाता है और जो कोई स्वयं को विनम्र करता है वह महान हो जाता है (लुका 14.10.11)। संत कबीर ने इसका अतिसुंदरता से वर्णन किया है

ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहरायें।

नीचा होय सो भरि पी, ऊंचा प्यासा जाय।।

"जल कभी ऊपर की ओर नहीं बहता वह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है वे जो विनीत और आडंबरहीन होते हैं वे पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं और जो पाखंडी और अहंकारी होते हैं वे प्यासे रह जाते हैं।"